初回相談無料

06-6131-0288

【受付時間】平日9:30〜18:00

相続が発生した際、相続人は法律に基づいて財産を相続する権利を持ちますが、同時に負債なども引き継ぐ可能性があります。また、相続人としての順位や役割を理解することは、円滑に相続手続きを進めるために重要です。本記事では、相続人の権利と義務、相続順位について詳しく解説します。

【関連動画】相続人の権利と義務、相続順位の基本【相続のための弁護士チャンネル】

相続人とは、被相続人(亡くなった方)が遺した財産や負債を受け継ぐ権利を持つ人のことです。相続人は、相続財産を取得する権利とともに、場合によっては被相続人が残した負債や借金を引き継ぐ義務も負います。

相続の権利には主に次のものがあります:

一方、相続人には財産だけでなく負債も相続する可能性があり、その負債を処理する義務があります。相続の際には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があり、これによって負債の引き継ぎ方が異なります。

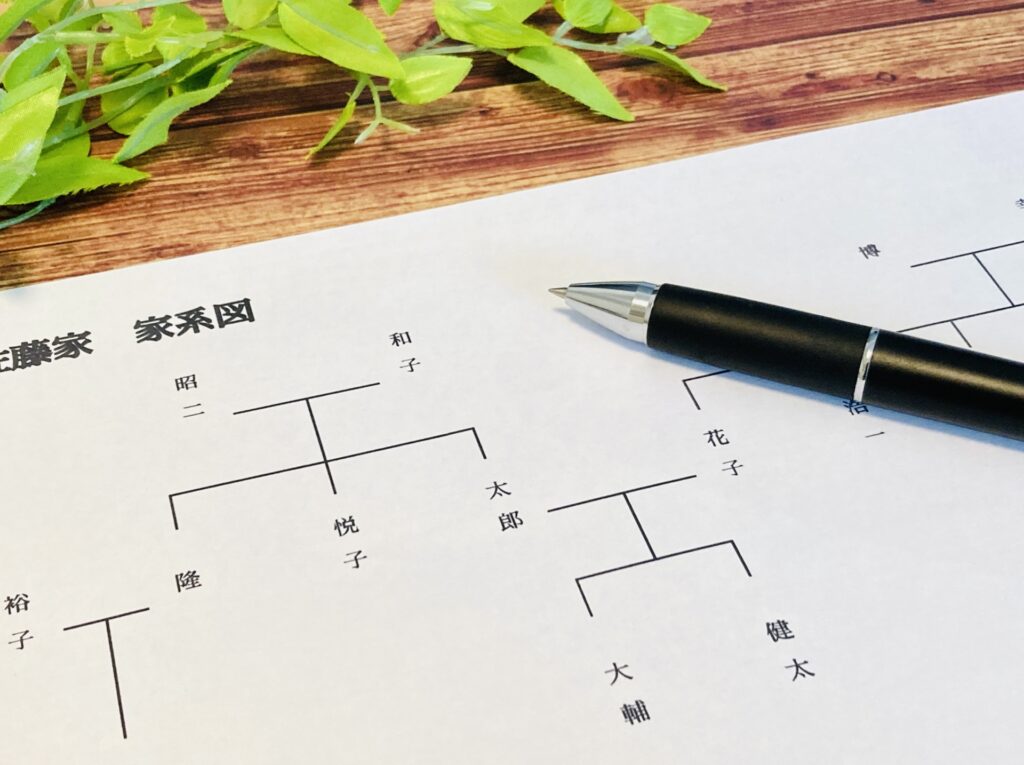

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。相続人には相続順位があり、誰がどの順番で相続するかが明確に定められています。相続人の順位は、被相続人の親族関係に基づきます。

最も優先されるのが配偶者と子供です。配偶者は常に相続人となりますが、子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続分を分け合います。

被相続人に子供がいない場合、第2順位で両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。両親が健在であれば、両親が相続しますが、祖父母がいる場合も同様に相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続分を分け合います。

被相続人に子供も直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続分を分け合います。

被相続人の子供や兄弟姉妹については、相続が開始する以前に子供(被相続人の孫、被相続人の甥姪)を残して死亡していた場合には、その子供が親の順位で相続人になることができます。これを代襲相続といいます。

被相続人の子供も孫(代襲相続人)も相続開始以前に死亡していた場合であっても、孫の子供(被相続人のひ孫)がいれば、再代襲が認められています。ただし、兄弟姉妹及びその子供(甥姪)が亡くなっていた場合には、再代襲は認められていません。

被相続人が高齢で亡くなり、子供や直系尊属がおらず兄弟姉妹が多数いる場合には、代襲相続等により相続人の数が非常に多くなるケースがあります。

相続において、特別な事情がある場合は特別受益や寄与分が考慮されます。

兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分の権利が認められています。

【関連動画】遺留分侵害額請求とは?基礎知識と実際の手続き【相続のための弁護士チャンネル】

相続財産には、負債(借金)が含まれる場合もあります。相続人は、財産を相続する権利とともに、負債を引き継ぐ義務を負う可能性があります。この場合、相続人は次の3つの選択肢から対応を選べます。

単純承認は、財産も負債もすべて相続することです。負債が財産より少ない場合に選ばれることが多いです。

限定承認は、相続財産の範囲内でのみ負債を相続する方法です。相続財産を超える負債については支払い義務がありません。相続人全員が共同して手続きを行う必要があります。

相続放棄は、相続財産も負債もすべて放棄することです。これにより、負債を一切引き継がずに済みますが、相続財産も一切受け取ることができません。相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

【関連動画】相続放棄と限定承認の違いを解説【相続のための弁護士チャンネル】

相続人の権利と義務、相続順位の基本を理解することは、相続手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。法定相続人の順位や権利、負債に対する対応方法をしっかりと把握し、必要に応じて相続放棄や限定承認といった手続きも選択することで、相続に伴うリスクを最小限に抑えることができます。

また、特別受益や寄与分といった要素も考慮することで、相続人間の公平な分割が実現されます。相続についての不安や疑問がある場合は、早めに専門家のサポートを受けることをお勧めします。

【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】

弁護士法人ニューステージ

事務所所在地:

〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階

※近くにコインパーキング多数有

交通アクセス:

電話受付時間:

平日 9:30~18:00

電話番号:

06-6131-0288

対応エリア:

全国各地

相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。