初回相談無料

06-6131-0288

【受付時間】平日9:30〜18:00

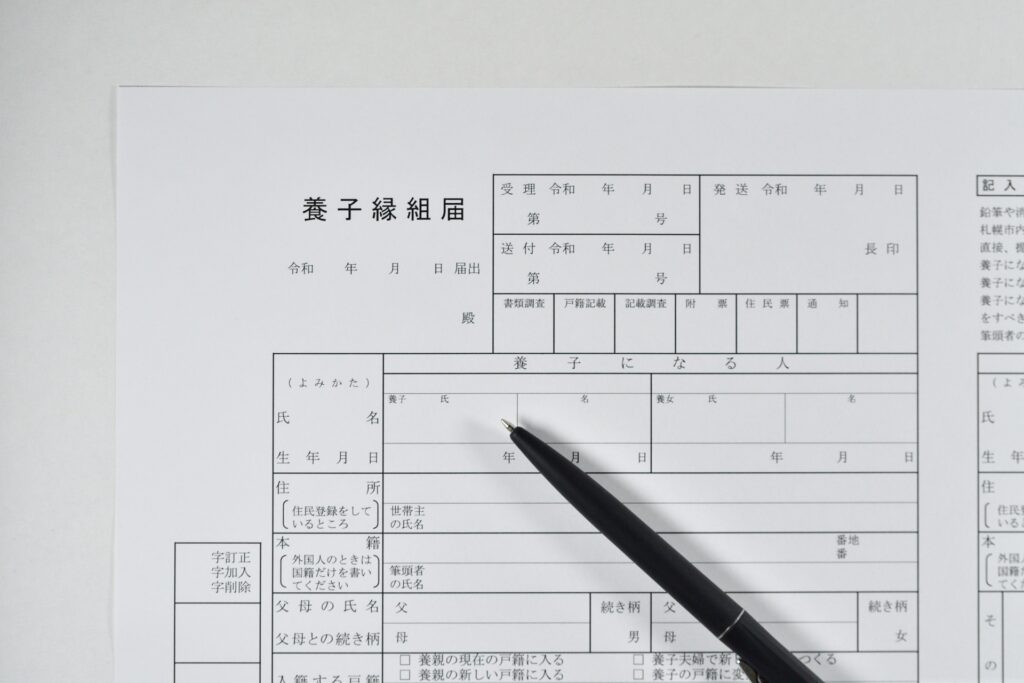

養子縁組は、法律上で親子関係を築くための制度であり、相続においても重要な役割を果たします。養子を迎えることで、法定相続人が増えるため、相続税の節税対策として利用されることもありますが、養子縁組にはいくつかのリスクや注意点も存在します。本記事では、養子縁組と相続の関係、養子にする際の注意点を詳しく解説します。

【関連動画】相続で揉めないために今できること 【相続のための弁護士チャンネル】

養子縁組とは、実際には血縁関係のない者同士を、法律上の親子関係として認める制度です。養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせる制度ですが、実親との親子関係が存続する「普通養子縁組」と、実親との親子関係を消滅させる「特別養子縁組」の2種類があります。養子縁組が成立すると、養子は法的に養親の子供として扱われ、相続権を含むすべての親子関係が認められます。

養子縁組は、相続において重要な影響を与えます。普通養子縁組の場合、実親と養親の双方から相続することが可能です。また、養子を迎えることにより、相続税対策として利用されることもあります。

養子には、実子と同様の相続権が認められます。つまり、養子は法定相続人となり、養親が亡くなった際には相続財産を受け取る権利があります。また、養子縁組をしても、養子が実親からの相続権を失うわけではなく、実親と養親の両方から相続することが可能です(ただし、特別養子縁組の場合は実親との相続関係が消滅します)。

養子縁組は、相続税対策の効果もあると言われています。養子縁組により法定相続人が増加し、次のような節税効果が得られます。

ただし、相続税法上では、養子の数には制限があり、節税目的での過剰な養子縁組は認められていません。

【関連動画】養子縁組と相続の関係【相続のための弁護士チャンネル】

養子縁組は、相続税対策や親子関係の強化など、さまざまな理由で行われますが、いくつかの注意点があります。

相続税法上、養子の数には制限があります。特に、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠を増やすためだけに養子を迎えようとする場合は、その人数が法的に認められるかどうかを確認しておく必要があります。

養子縁組を行うことで、相続人の数が増えるため、遺留分の計算に影響を与える可能性があります。遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の財産を指し、これを侵害する遺言や分割方法は無効とされることがあります。養子を迎えたことで、他の相続人の遺留分が減少することが考えられるため、事前にしっかりと話し合いを行うことが重要です。

養子縁組を行う動機が「相続税対策」など不正な目的である場合、後に無効とされるリスクがあります。養子縁組が税金対策として過度に利用された場合、税務署などが調査を行い、不自然な場合は養子縁組そのものが否認されることがあります。節税のためではなく、親子関係を築くという実質的な理由を伴った養子縁組であることが求められます。

養子縁組は、正しく活用すれば相続税の節税対策として大きな効果を発揮します。以下は、養子縁組を相続対策に活用する際のポイントです。

養子縁組は、相続において重要な役割を果たす手段の一つです。法定相続人が増えることで、相続税の節税や円滑な財産分割が実現できる一方、法的な制約や他の相続人との関係を考慮する必要があります。養子縁組を行う際には、相続人全体のバランスを考え、節税だけを目的とせず、慎重に検討することが大切です。

また、養子縁組を相続対策として利用する場合は、法的手続きや相続税の計算における複雑な問題が生じることがあるため、弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。

【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】

弁護士法人ニューステージ

事務所所在地:

〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階

※近くにコインパーキング多数有

交通アクセス:

電話受付時間:

平日 9:30~18:00

電話番号:

06-6131-0288

対応エリア:

全国各地

相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。